鍛金がもつ自由さに将来性を感じて

やかんの成形を行う西片氏。一枚の銅板を丁寧に打ち縮めることで形を整える。

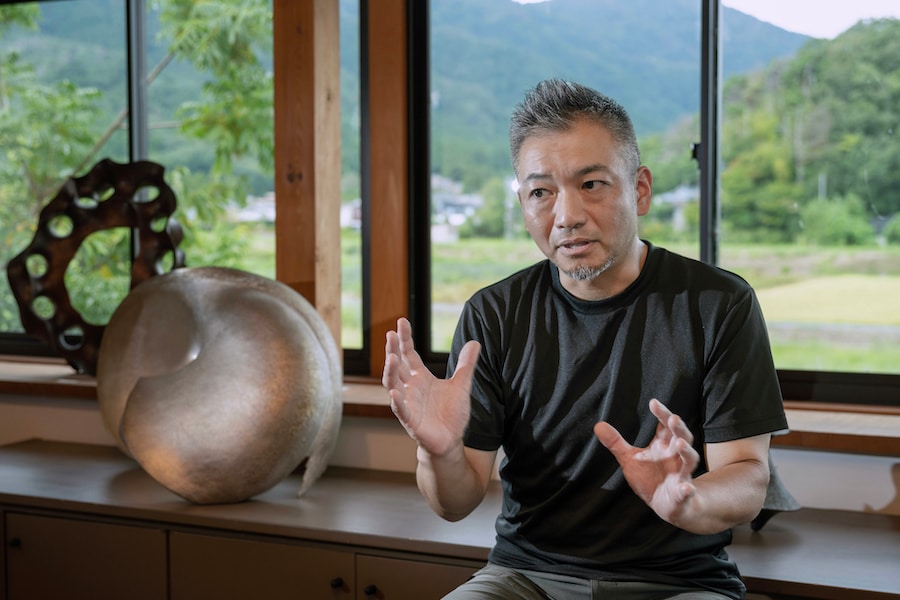

まずは、清雅堂の成り立ちと経歴を教えてください。

清雅堂は戦後まもない1945年に、祖父の西片巳則が創業した工房です。来年で80年になります。父が2代目、私が3代目と代替わりをしてきました。当初は新潟県の分水町(現・燕市)というところに工房があったのですが、35年前ほど前に父が引き継ぎ、分水町から今の弥彦村に工房を移転しました。その際に工房を株式会社化して再スタートを切りました。

私自身は、家業を継ぐというより、ものづくりをしたいと考えていたので、地元の長岡造形大学へ進みました。そこで様々な素材やジャンルと接するなかで、鍛金の将来性を感じたんです。

どのようなところにでしょうか。

金属加工には、鋳金、彫金、鍛金という3つの主要な技術があります。鋳金というのは、型を作ってそこに溶解した金属を流し込んで成形する技術です。彫金は、鍛金や鋳金で作った母体に装飾を施す技法のことです。ジュエリーの製作など細かな作業をすることも彫金といいます。鍛金とは金鎚で叩くことによって成形する技術で、私たちが手がける鎚起銅器も鍛金ですし、イメージしやすいところで言うと刀鍛冶も鍛金の一つです。

3つの中で、鍛金は自由度が高いんです。金鎚を使って作ったものを溶接で接合したり、動力など機械を併用したりすることで、より大きなものや複雑なものを作ることが可能だということがわかり、将来性というか、製作する上で本当に自由度が高いことに気づき、そこに面白みを感じましたね。大学に行くまでは新潟県燕地方の鎚起銅器しか知らなかったのですが、そうではない鍛金がたくさんあることやそれぞれの魅力を知れたことも大きかったですね。大学院に進んでもっと勉強すれば今までなかったものが作れるのではないかと考えて、将来的に家を継ぐから大学院に行かせてほしいと父に頼んで大学院まで行きました。

鎚起銅器についても教えていただけますか。

燕の鎚起銅器は、今から約300年前の江戸中期頃に始まったといわれています。この裏にある弥彦山のすぐ向こう側が日本海になるのですが、間瀬という地域がありまして、そこで良質の銅が採れたのが始まりです。新潟は信濃川など川がたくさんあるので、元々造船の技術が盛んでした。和釘を作る、船を組み立てるといった金属を加工する技術があったということなんですね。そこに銅山が開発されたことで、鎚起銅器が生まれたわけです。

角穴に刺している道具は鳥口と呼ばれるもので、この先端部分に銅器を引っ掛けて金鎚で丁寧に叩いていく。道具を作る人も減り、廃業した工房から譲り受けることもあるという。

かつての鎚起銅器は茶道具や花器などが主流だったのですが、近年では暮らしの変化に合わせて酒器のシェアが大きくなっていると思います。またここ10年くらいは、中国や台湾でお茶道具として鎚起銅器の注目度が高まっています。

鎚起銅器は手で打って作るのが大前提ですので、金属であるのにどことなく柔らかみがあるシルエットを生み出せるところが魅力だと思います。普段づかいの道具としては堅牢であり、50年どころか100年、200年と使っていただける点もガラスや陶器とは違う点です。金属なので錆が出たり、落としたりしたらへこむことはありますが、工房に戻していただければ、また元の状態に戻すことが可能です。

販路としてはどのようなものがあるのでしょうか。また、取引先の開拓も行われるのでしょうか。

30年ほど前から鎌倉にアンテナショップがあって店舗販売を行っているほか、インターネットでも販売しています。アンテナショップは直営ではないのですが、オーナーがうちの商品を気に入ってくださったことがきっかけのご縁となります。

コロナ禍で仕事がほとんどなくなってしまった時期があったのですが、その際には新潟の企業を支援する「にいがた産業創造機構(NICO)」と一緒に商品開発を行いました。まずは清雅堂を知っていただきたいという思いで、NICOのモデル開発企業としてギフトショーにも出展したのですが、これが新しい取引先との縁ができるきっかけとなり、受注にもつながりました。

存続のカギは大手への依存から脱却するという決断

1945年の創業から時代が変わるなかで、鎚起銅器の状況はどのように変化しているのでしょうか。

常に波があり、いい時もあれば、受注が少ない時代もあり、と。その繰り返しで今の鎚起銅器があると思います。祖父の頃は、茶道具や茶筒など、本当に毎日同じものをずっと作り続けていたんですよ。それでも売れた時代だったのですが、だんだん時代が変わり、同じものばかり作っていても売れなくなり、職人さんも減っていって、工房も減りました。父の代になってからは、酒器などバリエーションを増やすようになりました。

コロナ禍で仕事が激減した時期もありましたが、今は注文が戻ってきて、どこの鎚起工房も忙しく、納期まで半年、1年は待っていただくというような話を多く聞きます。うちもそういった状況ですので、今はいい時といえるのではないでしょうか。

工房が減ってしまったとのことですが、清雅堂は今年創業79年目を迎えられています。存続できている理由はどこにあるとお考えですか。

他の工房の全てを知っているわけではありませんので清雅堂の話をすると、私が入社した当時は、うちで完成させた商品に燕で一番大きな鎚起銅器の工房の刻印をして出荷するという仕事の仕方をしていたんですね。いわゆる下請けの仕事ですね。

でもそういうことをしていたら、業界が弱った時に全体が駄目になってしまうので、うちは独自路線で行く、という方針を父が打ち出し、他の工房向けの注文は一切お断りするようになりました。20年ほど前のことです。その結果、他の工房が作らないような商品を考えるようになりました。それが今、清雅堂が生き残っている要因だと思います。

独自路線で行くという方針を打ち出されたということですが、どのように独自性を出されていったのでしょうか。

大前提として、いただいた仕事を一つひとつ丁寧にこなしていくことで今日があると思っているのですが、打ち出した独自性という意味では発色ですね。青藍色という錆の色があるのですが、これは祖父が考案したというか、いちばん最初に始めたものになります。実は難しい技術ではなく、他の工房でもできるものなのですが、皆さんやらなかったんですよね。

というのは、青い色はとてもデリケートで、すぐに変色してしまう特徴があるんです。外側をコーティングする時には自然界にあるイボタ蝋というワックスを使うのが普通なのですが、イボタ蝋を使うと青の色がすぐに錆に変わってしまう。

でも祖父や父はラッカーでコーティングするという、誰も試さなかった方法を用いました。そうすると青の色を保ったまま出荷できるため、青藍色は清雅堂の色と言われるようになりました。今はどこの工房もイボタを使わずに青色を出すようになりましたが、始めたのは祖父でした。

美しいフォルムのビアタンブラー。銅は熱伝導の効率が良いため、キンと冷えたビールの感触を直に感じることができる。左端のタンブラーには青藍色が使われている。

ラッカーというのは大胆ですね。誰もやらなかった方法も試してみようというチャレンジ精神をお持ちだったんですね。

そうですね。他の工房では、工業製品のコーティング剤であるラッカー塗料を工芸品に使うことに抵抗があったのかもしれません。うちでは父の代から青藍色のぐい呑みやタンブラーを作るようになり、私と弟が主力になってからはそのバリエーションをどんどん増やしていきました。タンブラーやぐい呑みもかつてはほんの1、2種類のシンプルなものしかありませんでしたが、今では青藍色を全面的に打ち出した商品を増やしています。

工房には父の西片正氏と弟の西片浩氏(写真)の3人の作り手がいる。浩氏は最近ではビアタンブラーの製作に力を入れているそう。

最近では赤い色の商品も加わっていますね。

赤の発色というのは青を出す工程と全く違うんですよ。青色の発色作業は工程の最後に行い、硫黄を含んだ水溶液に銅を浸すと銅が黒くなる現象を利用します。シルバーのアクセサリーをつけたまま温泉に入るとアクセサリーが黒くなりますよね。あれと同じです。銅を一旦黒くして乾かすのですが、内側に引いている錫は硫黄に全く反応しないので、錫はそのままで銅だけが黒くなる。その黒くなった銅を丹念に磨き上げた後、硫酸銅と緑青という薬品を溶かした水溶液で煮込むと、黒い部分が青色に変わるんです。

赤色は全く異なります。途中で熱を加えて銅を柔らかくする「焼きなまし」という工程があるのですが、銅が真っ赤を通り越してオレンジや黄色の色になるまで熱を加えて水で急冷すると出てくるのが赤色なんです。柔らかくなった銅をまた叩き締めて形を整えるのですが、その工程で赤く浮き出た色が剥離して、ポロポロと落ちてしまうのでとても難しいんです。

ちろりとぐい呑み。清雅堂の伝統色である青藍色と、3代目の亮太氏が試行錯誤して作り上げた赤色を施して作った茜色。

本当は全面赤色の盃を作りたかったのですが、どうしても剥離してしまうので、剥離した部分に青色をつけて完成させたのがツートンカラーの商品「錦」です。赤色が残った部分は残して模様にして見せるわけですが、ちょうど新潟名産の錦鯉のような模様になるので錦という名前をつけました。

ところで、なぜ赤色を作ろうと考えられたのでしょうか。

実は以前から赤色のぐい呑みが欲しい、赤色のコップが欲しいという声をいただいていまして。赤は難しいためできないんですと説明をしたのですが、伝統的な作業方法を取らなくてもいいんじゃないかと考えました。銅器は、食品が触れる部分には酸化を防ぐために必ず手引きで錫引き、あるいは錫メッキをする必要があります。しかし錫引きする際の加熱工程で、メッキ液に触れることで発色させた赤色がダメになってしまいます。そこで、熱の温度を上げずに器の内側にだけ錫をメッキすることはできないかと、知り合いのメッキ屋さんに相談しました。メッキ液に赤が少しでも触れると赤が駄目になってしまうため、施した赤い色をメッキ液に侵さないようにするのにとても苦労したのですが、それをなんとかクリアすることで内側に錫メッキをして赤い色が完成しました。

実は、うちの工房では銅だけにこだわらず、錫を使った製品も多数作っています。これも、他との差別化になっていると思います。錫の利点としては融点が低いので、自社でも溶解ができるんです。コロナ禍で錫が高騰したため、思い切って圧延機を導入しました。錫の製品を作るときに出たクズを再利用して伸ばして板にして、ということを自社で完結できるようになったのは大きいですね。それに、錫はイオン効果で日本酒と相性がいいんですよ。浄化作用があるためよりまろやかな味わいになるんです。錫の商品もたくさん注文いただいていますので、今後はさらに商品を増やしていこうと思っています。

常に誰もやらないこと、より難しいことを

工房の裏手に見えるのが弥彦山。弥彦山の日本海側にある間瀬銅山から取れる銅を用いて鍋などの日用品が作られるようになったのが鎚起銅器のはじまりだ。

最近はどういったニーズがあるのでしょうか。

最近では中国からお茶道具の注文を多数いただいています。ここ数年特に流行しているのが、宝瓶(ほうびん)といって持ち手がない小ぶりの急須です。これまで鎚起銅器で宝瓶を作ったことはなかったのですが、ご注文をいただいて、ちょうど製作を始めたところです。

一枚の金属板からすべてを形成する「耳口打出湯沸かし」にも取り組んでいらっしゃいますよね。

湯沸かし(やかん)の耳や口はパーツとして作って溶接するのが主流なのですが、「耳口打出湯沸かし」は一枚の板から口や耳を打ち出すというとても高度な技術が必要です。100年ほど前に捧謙二郎という人が考案した技術なのですが、誰も継ぐ人がいなくて一度作られなくなってしまったのですが、私の師匠である上野彬郎さんが独自に復活されました。上野さんにも後継者がいないため、私が教わりに行って技術を継承し、現在技術を磨くべく、一生懸命に取り組んでいます。

作るのにとても時間がかかるため、値段をつけると高価になります。そのため売れるものではなかったのですが、中国からの注文、いわゆる「爆買い」が入り作っていたものがすべてなくなったことが、さらに注文をいただけるきっかけになりました。他の人と違うものを手がけるという意識が大事だと思っています。

耳口打出技術を用いた湯沸かし。下地を銀で作り、その上に銅をかぶせている。口や耳に継ぎ目がない美しい形は唯一無二だ。

最後に、経営者として大切にされていることを教えてください。また、同じく日々独自性を磨かれている経営者の方々に向けて、メッセージをお願いします。

常に誰もやらないこと、より難しいことを探すようにしています。私の師匠である上野彬郎さんにも、「難しい技術を覚えておけば、必ず自分の身を助ける」と教えられました。その精神を大切にしています。自分の過去の作品を見て反省することもありますね。当然完成した時点では最高のものができたと思っていますが、数カ月、数年経つとあの時の形はもうちょっとこうすればよかったと反省することは常にありますし、それが新たな発見のヒントにもなります。

そんな大それたことは言えないのですが、やはりものを作るのであれば、人と同じことはつまらないですし、面白いことがしたいと私は考えています。面白いにもいろいろな面白いがありますが、作っていて面白いと同時に、手に取る人、使う人、買ってくれる人、すべての人にとって面白いものを作り続けたい。そう思っています。

■プロフィール

西片亮太(にしかた りょうた)

鎚起工房 清雅堂 代表

1978年、新潟県生まれ。長岡造形大学造形学部卒業。2002年、長岡造形大学大学院造形研究科修了後、祖父が創業した清雅堂に入社。商品を作る傍ら、自身の造形作品づくりにも取り組み、2010年〜2015年にはロンドンの「コレクト」に出品。近年は伝統色の青藍色に赤を加えた茜色を使った商品開発に力を入れる。

清雅堂(外部サイトに移動します)

■スタッフクレジット

取材・文:小泉淳子 写真:岩波友紀 編集:Pen編集部