株式会社HUGをフリーランスが活躍できる「広場」に

──まずは、2019年にHUGを立ち上げたきっかけを教えてください。

じつは、流れに身を任せて、勢いで立ち上げちゃったんです……(笑)。大学院の入試に落ちて、気づいたら就活シーズンも終わっていました。どの企業の話も聞きに行ってないから、「いままで自分がやってきたことで、ご飯が食べられるかどうか試してみるしかないよね」と。起業が長年の夢だったわけではなく、すごくシンプルな理由で、周囲の力を借りながらHUGを設立しました。

モデルとしても活躍するharu.氏

──その「いままで自分たちがやってきたこと」とは?

ベースは、大学在学中に私が編集長として創刊した雑誌『HIGH(er) magazine(ハイアーマガジン。以下、ハイアー)』です。最初は、学生時代からのプロジェクトの延長線上のようなかたちで、いろいろな企業さんと一緒に冊子や映像をつくっていました。

HUGを会社化した理由は、「自分の会社が、『広場』みたいに使えたらいいな」と思ったからです。仕事やプロジェクトを一緒に進めていたアーティストたちのなかでも、女性や若い子はフリーランスでやっていくことに難しさを感じているケースが多かったので、彼ら・彼女らが活躍できる場所をつくりたいと考えました。

何か伝えたいメッセージを持つブランドや企業の方の思いを聞きながら、企画を立ち上げて、制作して届ける──この一連の流れは、会社化した今でも変わりません。現在はバンドの羊文学のアルバムアートワークなど、アーティストの制作物にも携わっています。手がけるクリエイティブのかたちはさまざまですが、自分は印刷物が好きなので、紙にまつわるものが多いですね。

BIRKENSTOCK 出会うに、ふれる

羊文学のアルバムのアートワーク

HUGの原点ともいえるインディペンデント雑誌『HIGH(er) magazine』

──『ハイアー』をつくることになった経緯を教えてください。

もともと、とにかく雑誌が大好きで、中学生の頃からすでに『VOGUE HOMMES(ヴォーグ オム。メンズモード誌)』とかを取り寄せて読んでいましたが、雑誌づくりの原点は、高校時代のドイツ留学です。

日本と行き来しながら思春期を過ごすなかで、自分のアイデンティティーのことだったり、言葉の壁だったりにぶち当たったときに、言葉以外に自分のことを誰かに伝えるための手段を探していました。

そんなとき、ちょうど日本では「ZINE」や「リトルプレス」と呼ばれる少部数発行の冊子がブームで、紙とペンさえあればできる最も身近な表現方法としてZINEカルチャーに触れました。

ZINE関連の書籍をいくつか読みましたが、なかでも編集者の林央子さんの『拡張するファッション』にはすごく影響を受けて、それ以来ずっと林さんは私のロールモデルですね。

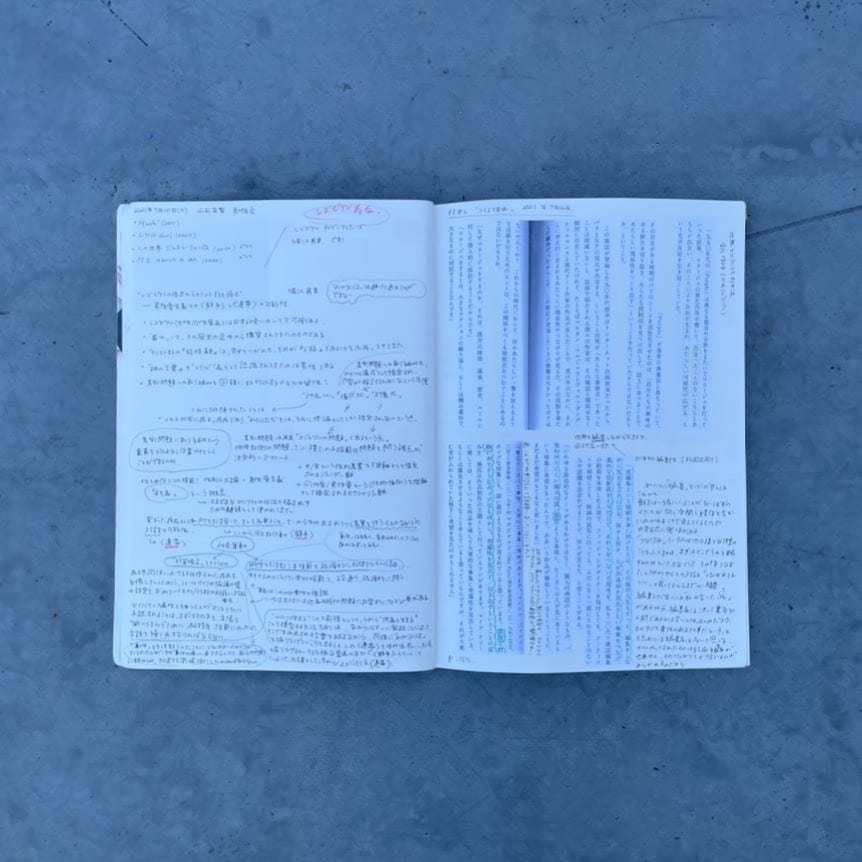

林央子氏の本の一部をスクラップしたノート。インスタグラムより抜粋(※外部リンクに移動します)

ドイツで通っていたシュタイナー教育の学校では、自分で設定したテーマで1年間研究をして、最後に全校生徒の前で発表する授業がありました。そこで選んだのが「ZINE制作」だったんです。

古本屋で買った雑誌を読み漁りながら、最初は見よう見まねでしたね。誌面を組むための専用ソフトも使ったことがなくて、Wordみたいな文書用のソフトを駆使していました(笑)。

その後、東京藝術大学に入学して、ものづくりしている人が集まる環境だし、せっかくなら自分一人ではできないものをつくってみようと、まわりに声をかけて、『ハイアー』の制作を始めました。

仕事を成功させるカギは「全員の納得感」と「ゴールの共有」

──さまざまな企業やアーティストとお仕事をされていますが、「良いクリエイティブをつくるための条件」はありますか?

最も大切にしているのは、案件がスタートする瞬間です。最初に「こういうものをつくりたいので、あなたが必要です」と、必ず伝えるようにしていますね。毎回、制作過程で一番時間をかけている部分かもしれません。

特にHUGで制作チームを組める場合は、つねに「みんなが自分の役割に納得しているか」に気を配っています。それさえできていれば、完成形のアウトプットに対する心配って、そんなにないんですよね。

つくり手が「自分がこの場にいる意味」を理解していれば、その人なりのアイデアが出てくるし、たとえ意見がぶつかっても「いまここでしっかりと会話できれば、きっと全員の喜ぶものができるはず」と前向きに物事を進められるんです。

クライアントとなる企業とアーティストでは、普段の環境がまったく異なります。それぞれのあたり前が違いますし、お互いの決まりごともあったりします。両者のあいだに立つのは非常に難しいのですが、自分もビジネスと表現活動のあいだで葛藤を抱えてきたからこそ、橋渡しができるのではないかと思っています。

制作中に生じた衝突をねじ伏せて進んだプロジェクトって、どんなに成果物が良くても、あとあとまでしこりが残ってしまうんですよね。だから制作過程はとても重要だと考えていて、基本的につくる側を守るスタンスを徹底しています。1つの制作にどれだけの労力と時間がかかっているか、なぜその単価になっているのかをクライアントさんに丁寧に伝えたり、ときには報酬金額の交渉もしたりします。

──つくり手側をとても大切にしていらっしゃるのですね。

つくる側には、アーティスト以外にたくさんの裏方も存在します。やっぱり裏方って、とてもかっこいいんですよね。私のInstagramアカウントには、完成した作品もバックヤードなどの裏側の写真もどちらも載せています。こだわりある職人さんが大好きなんです。こんなにかっこいい人たちが裏側にいることを知ってほしいし、これからも、もっと見せていきたいです。

実は、HUGがよくお世話になっている、長野県松本市にある藤原印刷という印刷会社さんの動画を、自主的に制作したこともあります(笑)。HUGでは、毎月のように藤原印刷さんに印刷物をお願いしているのですが、自分たちの手がけたものが、どんなふうにつくられているか、私たち自身ちゃんと知らなかったので、お願いして工場見学をさせてもらったんですよ。

そこで、藤原印刷の皆さんも私たちにとって、本当に大事なチームの一員だと感じて、「ものづくりの裏側」をテーマに動画までつくらせてもらいました。藤原印刷さんからは「『藤原印刷とは何なのか』について、自分なりの言葉で日々伝えている内容が映像化されていた」と、大変嬉しい声をいただきました。

「A Look Into Craftsmanship 印刷・編集・ものづくりの裏側 」@藤原印刷(※外部リンクに移動します)

──つくり手側とクライアント側の間に立つうえで、大切にされていることは何でしょうか?

目線の合った関係性を築くこと。これが、良いものをつくるための大前提だと思います。制作中は、アーティストと私、そして発注者であるクライアントさんという関係する人たち全員が並走しているようなイメージなんです。

並走している途中で分かれ道や障害物が現れたときに「どうします?」と、カジュアルに相談できる関係性がベストだと思います。「やってあげている」という上から目線ではダメだし、反対に「やらせていただいております」ってへりくだるのも良い関係性ではありません。

──目線の高さを合わせる際、どんなことを意識されていますか?

相手からいいアウトプットを引き出すには、自分にもたくさん引き出しや視点が必要です。そのために、つねにネタ集めをするよう心がけています。

もう一つ大切なのは、つくり手側のゴールイメージの共有だと思っています。発信や制作に慣れているクライアントさんの場合は、資料をお見せしながら直接お話しすればスムーズに進みます。ただ、相手がそういった方でない場合のコミュニケーションは難しいんです。

──そのような場合、どうアプローチされるのでしょうか?

2021年の4月から8月のあいだ、大学で講義をさせていただく機会がありました。事前に先生方と講義の目的を話した際に、先生方と学生たちの世代が離れているからか、学生とのコミュニケーションがなかなかうまくいかないとおっしゃっていたんですね。

私の講義の最重要ゴールは、彼女ら/彼ら学生たちの未来に、何かポジティブなものを持っていってもらうことでした。それを実現させるために、まずは学生たちの実際の声をヒアリングし、「誰に何を伝えたいのか」を明確にしていきました。そうすることで学生たちにも先生方にもゴールイメージを共有できました。

大切なのは、目の前にいる個人とのやりとり

──『ハイアー』編集長の経験が、仕事に役立っていると感じる瞬間はありますか?

クライアントがどんなに大手の企業であっても、「結局大切なのは目の前にいる個人とのやりとりだ」という仕事のスタンスそのものが、『ハイアー』で培った考え方かもしれません。だから、「この企業では、きっとこんな表現はできないだろう」といった先入観は捨てて、どんなクライアントにも物怖じせずに提案できています。

HUGにいただく案件は、私たちが『ハイアー』で自由にやってきたものを見て声をかけたと言っていただくお仕事ばかりなので、自分たちの色を大切にしたほうがいいのかな、と思っています。

──最後に、これからの展望を教えてください。

手がけているプロジェクトの規模が、少しずつ大きくなっていく手応えを感じています。そういう成長はもちろん嬉しいですし、自分たちの可能性もどんどん広がっていってほしいとは思っています。

ただ、私のなかにあるのは最初のアイデアだけ。つくり手と対話を重ねたり一緒の空間で過ごしたりする、その積み重ねがアウトプットになるんですよね。ビジネス的なスピード感や効率、利益を重視しすぎると、一番大切にしている時間や体験、言葉の共有に、私自身が時間を割けなくなってしまう。そこを蔑ろにして誰かに任せるなら私じゃなくていいし、私の理想とするHUGのあり方ではないんですよね。

2019年にHUGを立ち上げてから、本当にがむしゃらに走ってきました。振り返ると「みんなの期待に応えないといけない」「食べていくためにお金を稼がないと」と、すごく必死でしたね。でも、やっぱり私たちの原点にあるのは「自分たちが見たいものを、自分たちの手でつくる」ことだと気づかされました。

じつは、いま『ハイアー』の最新号をつくっているんですよ。私たちにとって『ハイアー』は、誰かに脅かされる心配なく、好き勝手に暴れられる場所なんです。誰かのストーリーを伝えるのに没頭してきた4年分の反動で、いまこそそういう場所をつくる必然性を感じて、大学卒業ぶりに自分たちのために制作し始めました。

『HIGH(er) magazine』(画像は2019年に発売された5月号)。インスタグラムより抜粋(※外部リンクに移動します)

『HIGH(er)magazine』のメンバーharu.とmiyaが制作過程を語り合ったり、ゲストを呼んでトークを繰り広げるPodcast番組『take me high(er)』(※外部リンクに移動します)

HUGでのクライアントワークは、誰かのストーリーをかたちにする作業なので、自分たちの見たい景色とはまたちょっと違います。お仕事をくださった方々のために良いものをつくりたいと思う一方で、「誰にも従わないぞ」という反骨精神みたいなものもあるんですよね(笑)。そういう気持ちを全部、次号にさらけ出していけたらいいのかなと思っています。

これは別にいまの経営が順調だから言っているわけではありません。どちらかと言えば逆で、だからこそ、あえていま『ハイアー』をつくろうとなったんです。うまくいかない環境でもがくより、仕事にもきっといい影響があると考えています。

経営者としては、葛藤ありまくりですね(笑)。でも、仕事をしていくなかで感じたことや身につけた技術も、次号に生かしていけると思いますし、いま『ハイアー』をつくることが、これからもクライアントワークをやっていくうえで必要なプロセスなのではないかと。

『ハイアー』を立ち上げた頃からずっと言ってきたのは、「背伸びしない」。それってつまり、自分たちが正直でいることで、いまもそこはぜんぜん変わっていません。自分たちが納得できるアウトプットを生み出して、必要な分だけお金を稼いで、休む、というように、自分に合った具合で、人間らしく暮らせたらいいなと思っています。

自分も含め海外に活動を広げていきたいメンバーもいるので、みんなそれぞれに羽ばたけるような環境を整えていくことが、いまの私の経営者としての展望です。

■プロフィール

haru.(ハル)

1995年生まれ。東京藝術大学在学中に、同世代のアーティストたちとインディペンデント雑誌『HIGH(er) magazine』を編集長として創刊。多様なブランドとのタイアップコンテンツ制作を行なったのち、2019年6月に株式会社HUGを設立。代表取締役としてコンテンツプロデュースとアーティストマネジメントの事業を展開し、新しい価値を届けるというミッションに取り組む。

株式会社HUG ※外部リンクに移動します

■スタッフクレジット

取材・文:中道薫 編集:服部桃子(株式会社CINRA)